很久没更新,倒不是没有时间或者想法,相反,还是做了不少建模渲染相关的事情,也有一些大小总结。

大总结

最重要的是建模形体形态远比一些小细节和技巧重要,特别是建模的时候习惯把模型分成几个部分,这种一分为多的思想是没问题的,但关键是都凑成一体的时候,彼此之间的联系和过度是怎么样的,好的产品设计都会在这里有平滑的过渡,因此,建模的时候,需要多整个大型有一个清晰的概念,在这个基础上,进行细分,确认每一个子部分的细节,子部分之间的联系,简单说,就是先确定大形,大形没问题,再分割,这样,大形没问题,过渡没问题,细节才能没问题,过早的切割,独立的去做某个部分,是很危险的。

因此,其实,前期应该把大量时间花在打形上,不急于去切割,直到觉得无形可打,才开始切割,开始做子部分,最后去挖孔。

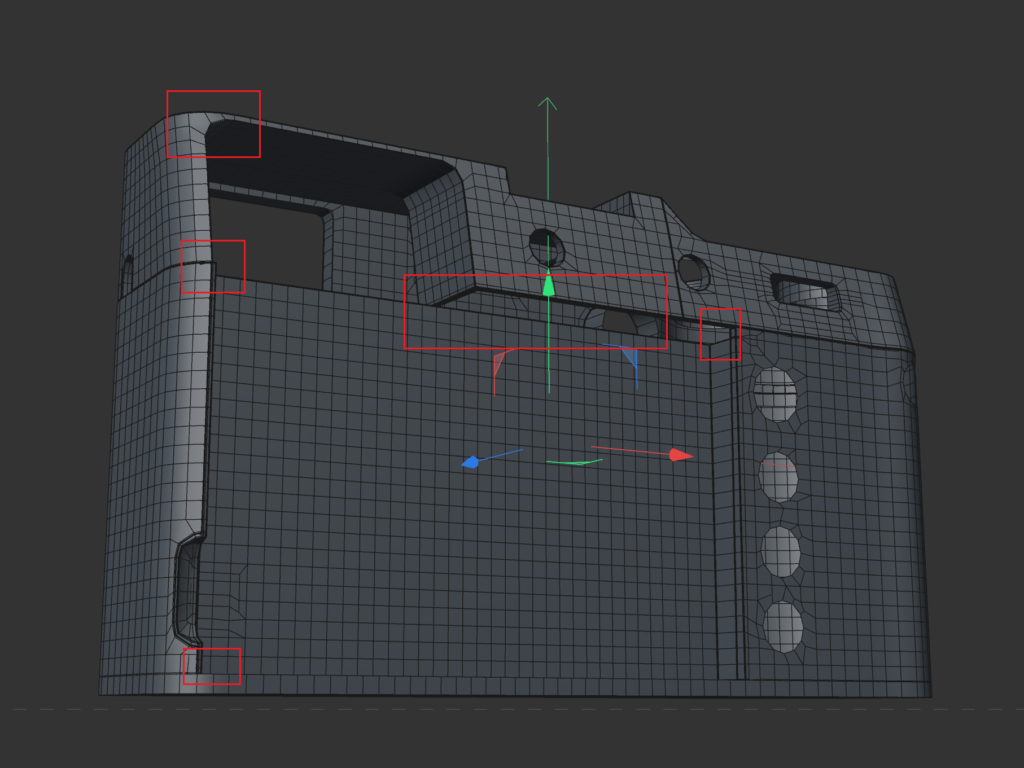

最近,做的富士相机就是这样的心得体会。一共重做了5次,富士相机如下:

看几眼,就会觉得,这部相机分为上中下三个部分,做完倒角和曲面握把形态,就可以切割了。这是我第一次做的时候的步骤:

但实际上,上面的很多细节没有做到位:

1、首先上中下三部分过度生硬;

2、上部分和机身之间的封顶无论谁做都没有预留空间;

3、眼孔的部分过早被删除,导致只能做平面,实际是有曲度的;

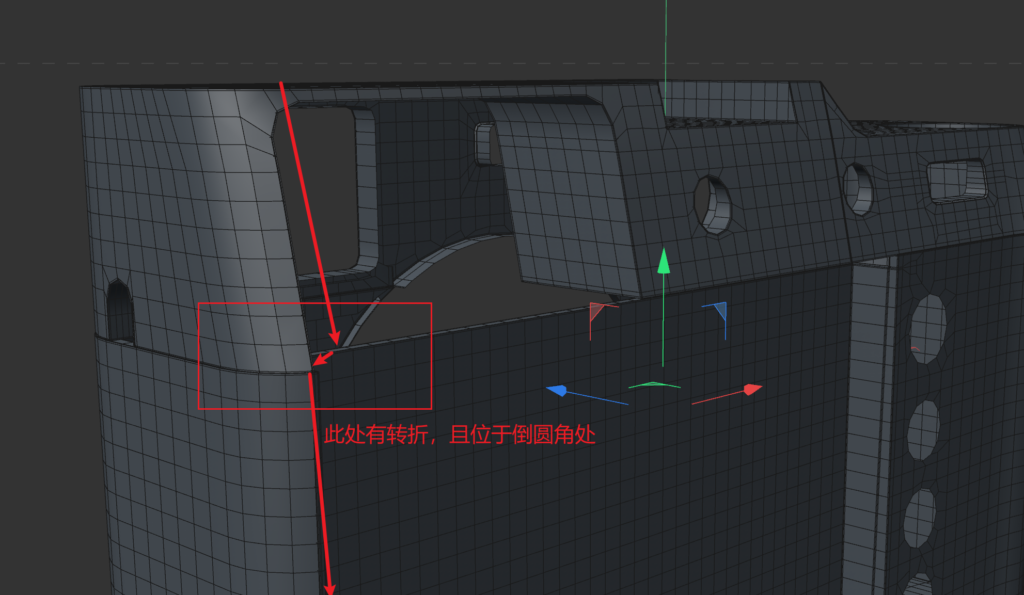

4、如果以上是可以忍受的话,最不能或者说不得不重做的原因是:上部分和机身之间的过度是平滑的,尤其是左上角过度到机身的位置,它是先平后有曲率的,切正好位于倒圆角的位置,因此有一定的俯视图角度,如果硬做,那么过度处就会出现有明显的旋转过度,我想没有一款相机会是这个样子:

这是一个很细微的细节,如果不嫌弃,完全可以各做各的,渲染的时候躲开这个地方,或者视角拉远一点也看不清楚,但多少是个瑕疵。

处于学习的阶段,需要对这个进行处理,尝试过 FFD,倾斜等工具,都不行,因此,问题就出在一开始我就把它切割掉,把连两个部分单独去做了。

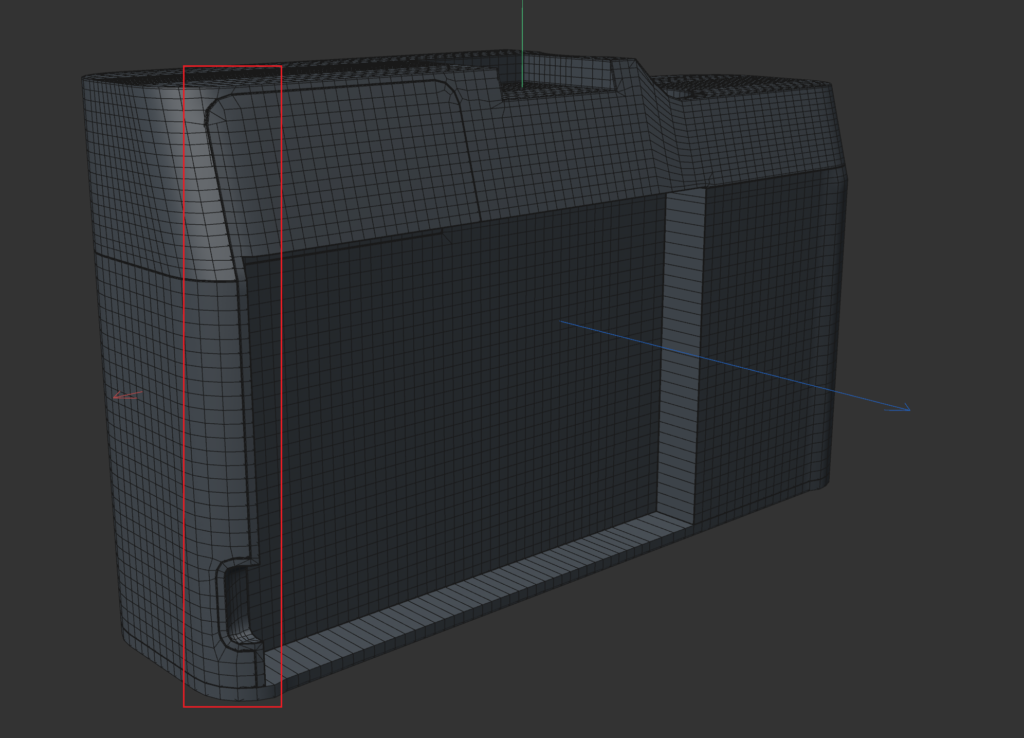

初学 c4d 都知道,挖孔需要先挖大孔再挖小孔。那么,这个富士相机什么是大孔呢?是顶部的 ISO 调节按钮吗?其实是屏幕和透视镜相连的部分才是真正的大孔:

如果不去挖这个大孔就切成三部分,那么后面的平滑过渡肯定是有问题的,或者说是很难做的。

可见,建模的时候一定要先打好大形,找到真正的大孔,把想分成的几个部分之间的过渡做好,再去切割,这种细节,远比曲面开孔更难更重要,大形打好,相对的小孔才是接下来的工作。

小总结

1、隐藏选择是一个很好的功能,有一个操作的小细节就是,如果要把已经隐藏的面重新显示出来,需要先全部选择面,然后再去选择全部显示。

2、做厚度,对于规则的形状,可以直接封顶,然后嵌入;不规则的,则只能手动 ctrl + 鼠标拉动。

3、有些时候,三角面并不是洪水猛兽,尤其是做了保护线之后,只要细分后没有问题布线,光源着色平滑,那么,三角面也是可以接受的,一味追求四边面或者五边面,布线好看了,证明自己“懂了”,但光影着色有瑕疵或者在布线上花太多时间做太多的奇淫巧计,那么也是舍本逐末。

最后 Houdini 的学习需要放一放了,现阶段我要更聚焦 c4d,做更多的建模和渲染,同时未来要学习 c4d 的粒子系统,Houdini 属于 nice to have。

粤公网安备44030002005074

粤公网安备44030002005074